Online-Tagung: Machtkritische Perspektiven auf Digitalität in der Schule

Montag, 13.Mai 2024, 9-13 Uhr

Anmeldung bis zum 7. Mai wird erbeten unter https://forms.office.com/e/u1kpU7x1DL

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich gerne an magdalena.strasser@ph-ooe.at

Digitalität und Digitalisierung sind so alltäglich wie viel diskutiert – das gilt besonders für die Kontexte Schule und Bildung. Zum Gegenstand werden aus bildungswissenschaftlicher Perspektive neben der schulisch-digitalen Praxis und Überlegungen zu digitalen Kompetenzen auch das komplexe Zusammenspiel technologischer und sozio-kultureller Prozesse. Verhandelt werden dabei immer auch Fragen rund um Normen und Normalitäten sowie Haltungen zu und Perspektiven auf Digitalität. Nicht zuletzt befragen gesellschaftliche Veränderungsprozesse auch den Bildungsbegriff.

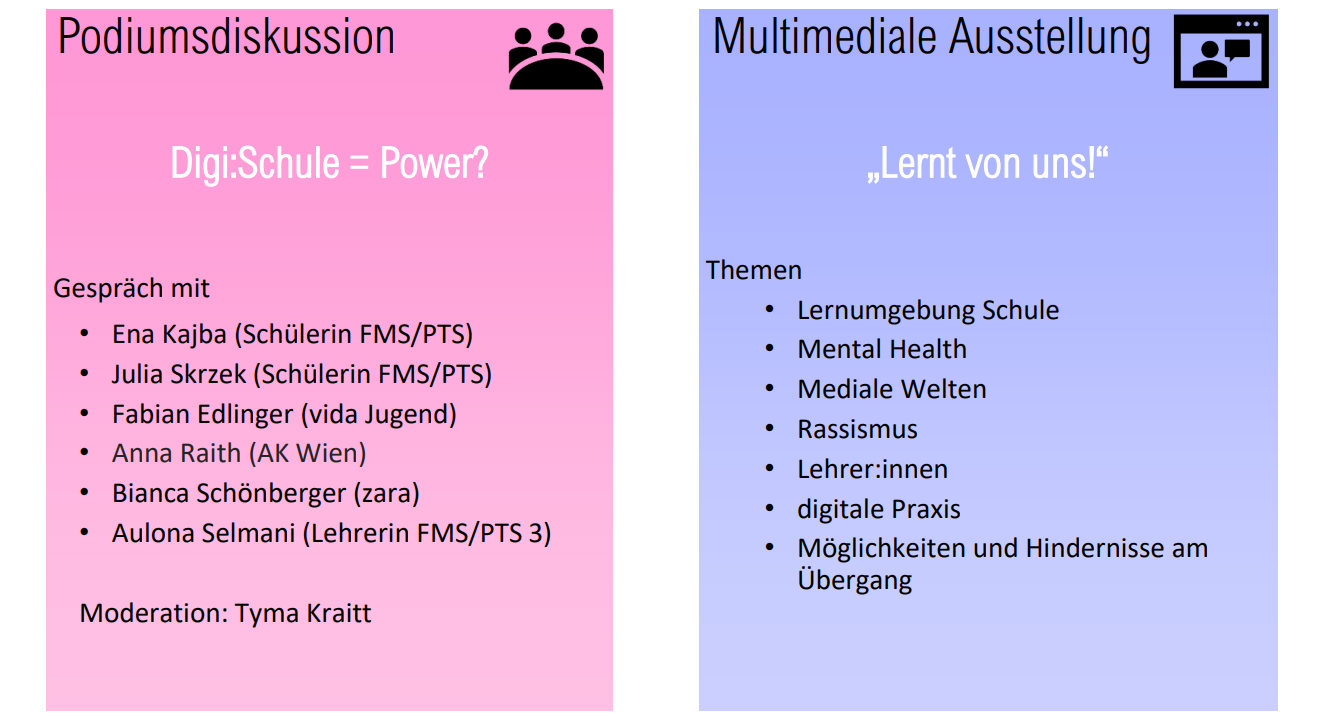

Die angesprochenen Aushandlungen sowie Digitale Praxis und Digitalisierungsprozesse selbst sind in bestehende Machtverhältnisse verstrickt und wirken auch auf diese zurück. Diese Verstrickungen bleiben jedoch in bildungswissenschaftlichen Auseinandersetzungen häufig eine Leerstelle. Daher möchten wir Sie anlässlich des Abschlusses des Forschungsprojekts digi:POWER einladen, machtkritische Perspektiven auf den Themenkomplex Schule-Bildung-Digitalität zu werfen und zu diskutieren.

PROGRAMM

9-10 Uhr

digi:POWER. Erkenntnisse, Learnings und Reflexionen.

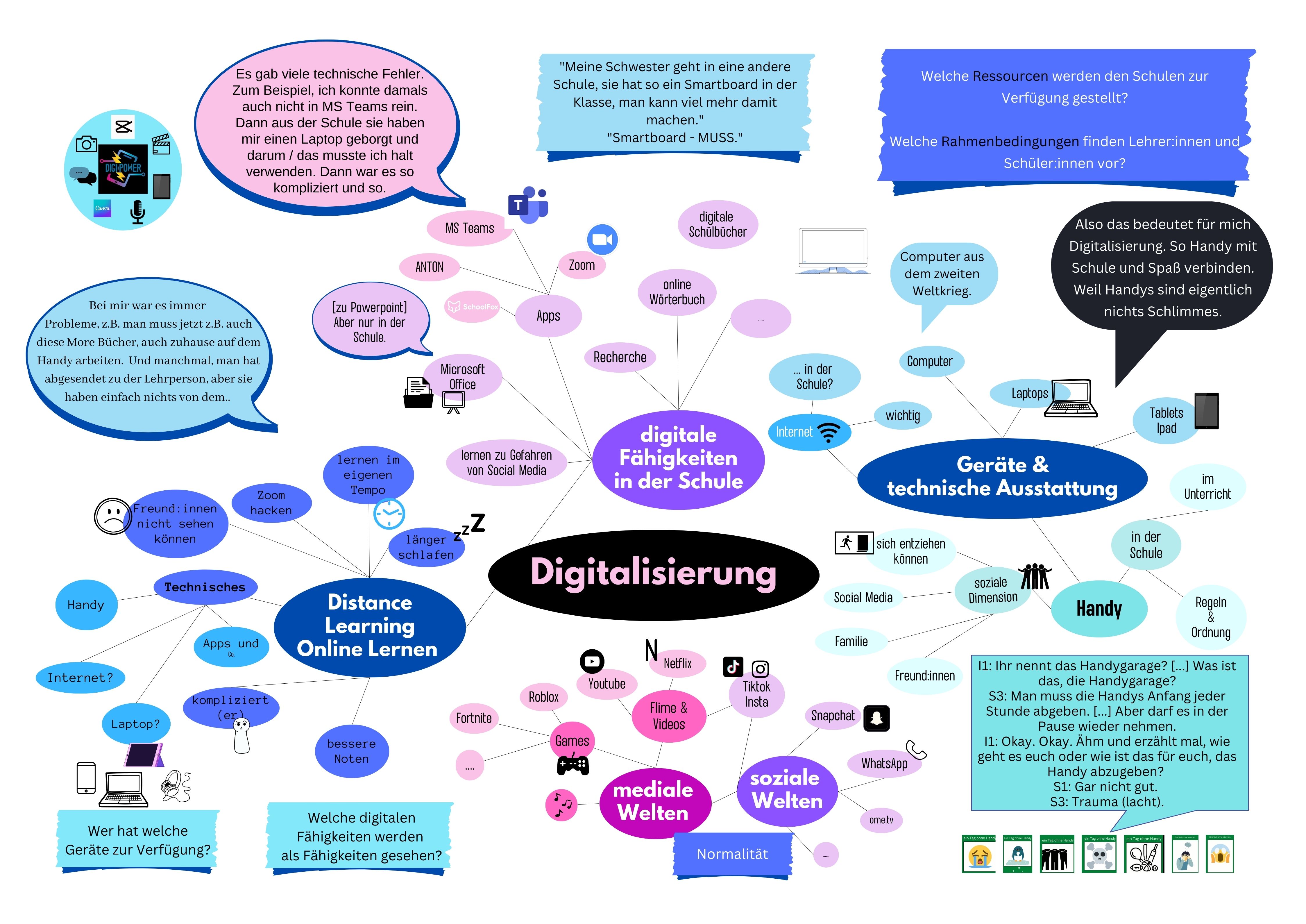

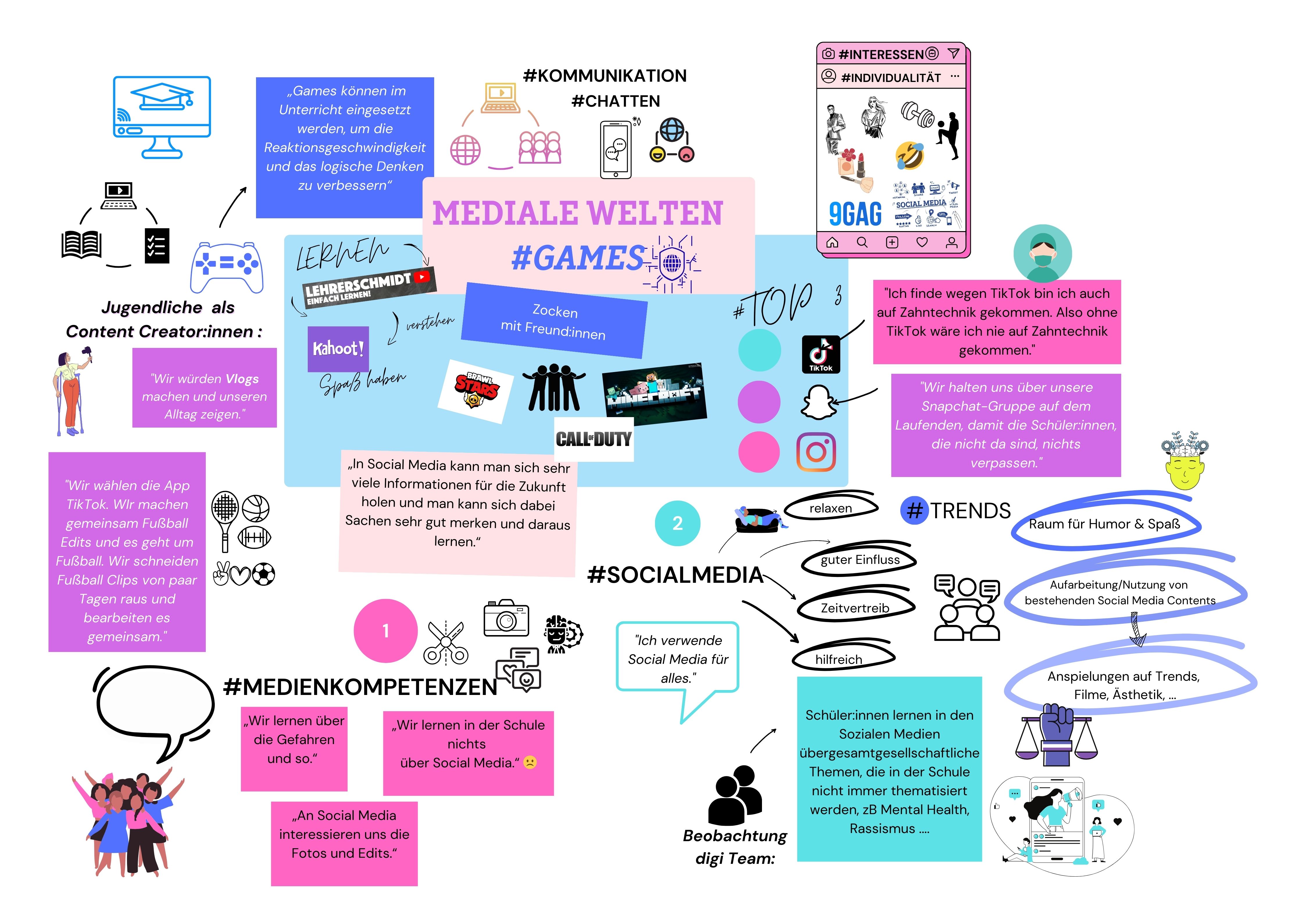

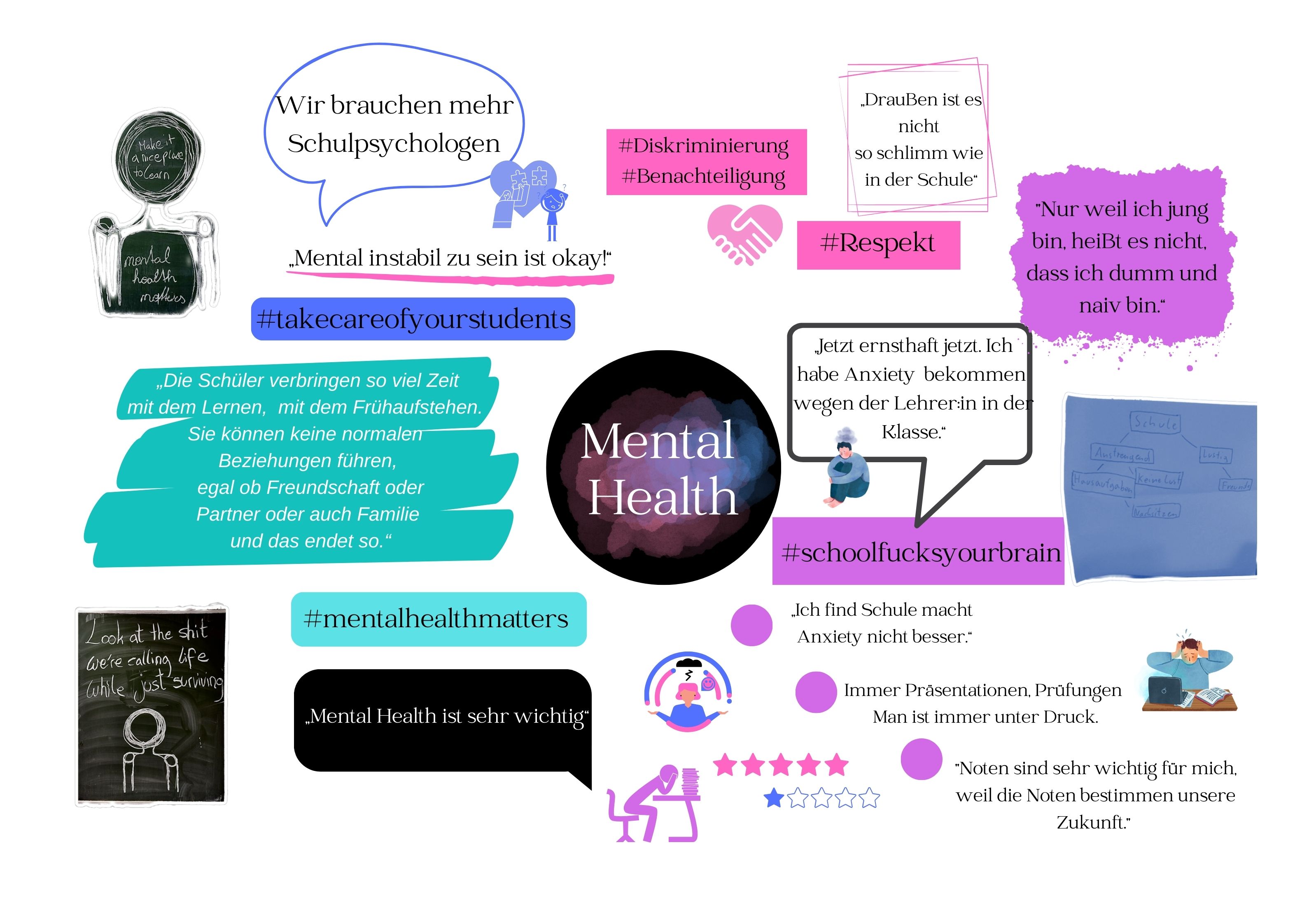

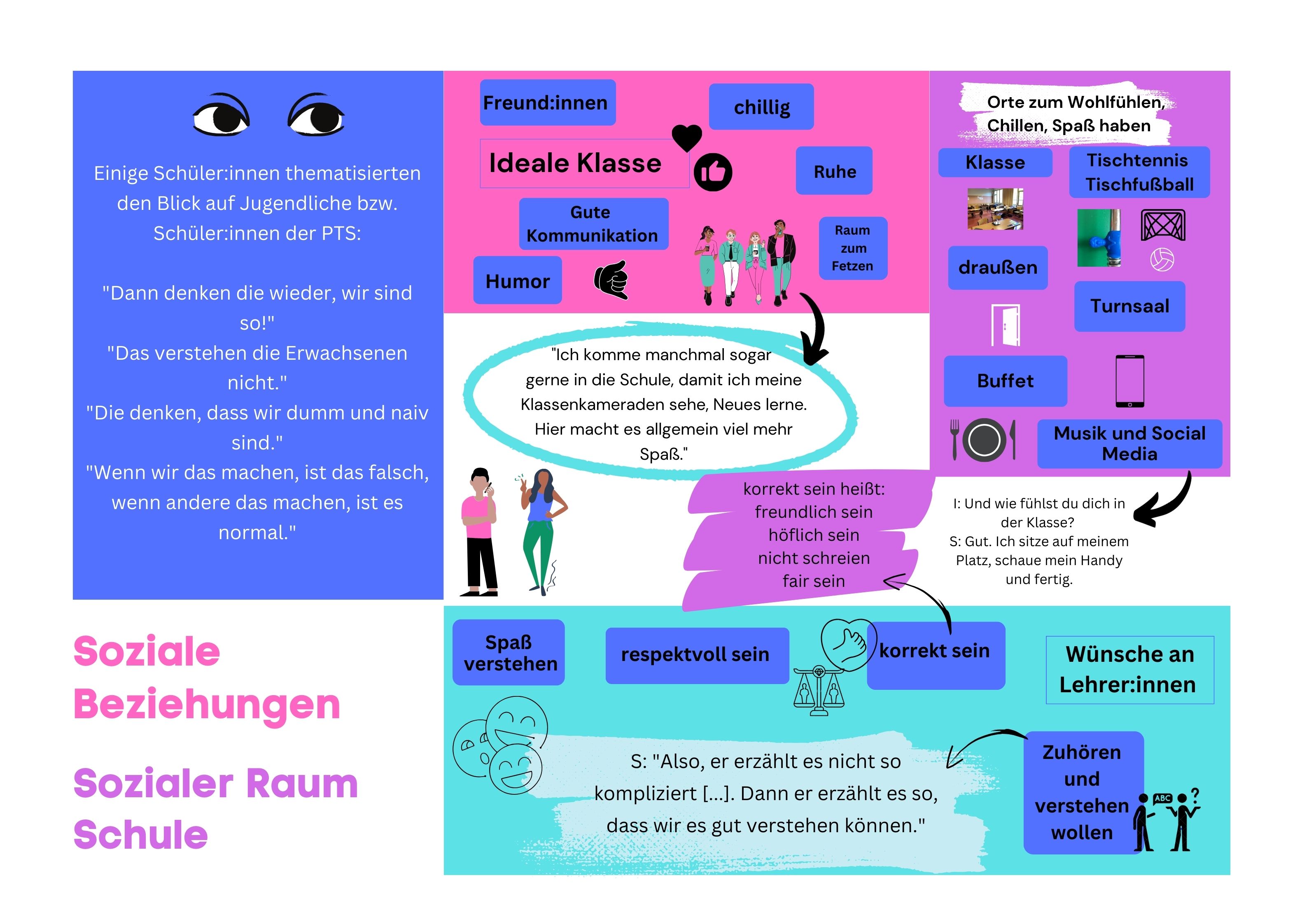

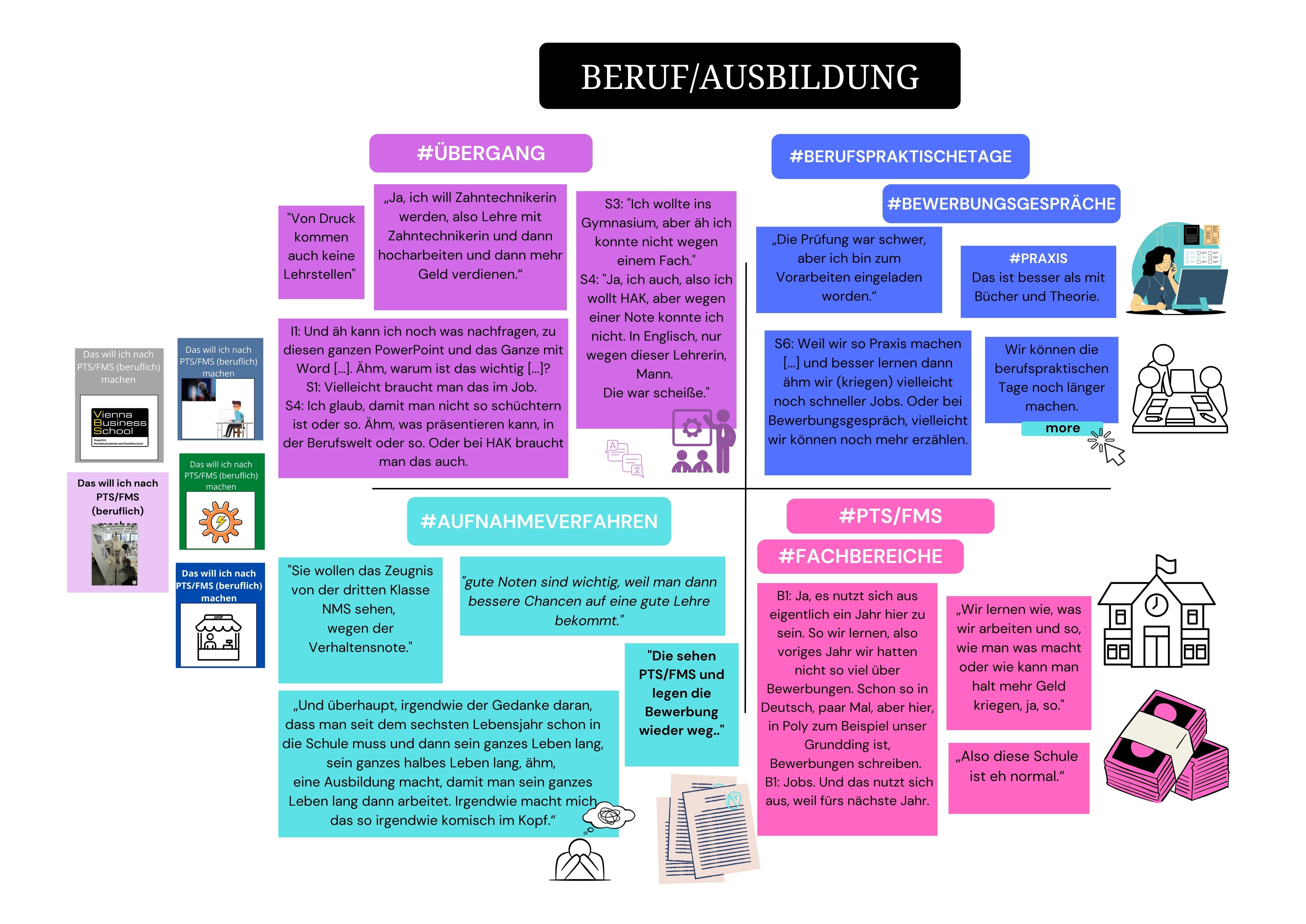

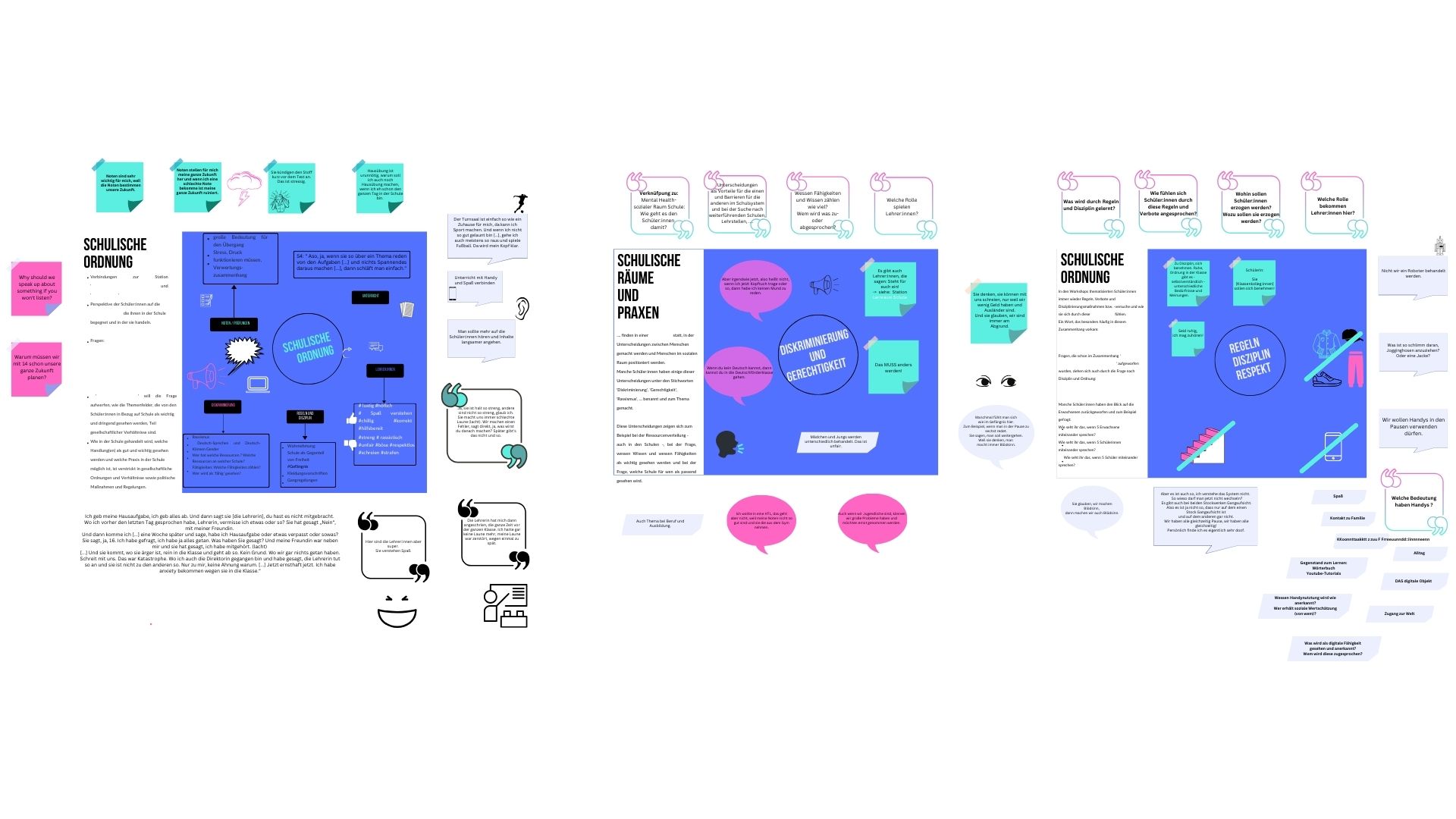

Am Ende der zweijährigen Forschung zu Digitalität möchten wir einerseits einen Blick darauf werfen, wie sich schulisch-digitale Praxis aus Perspektive von Schüler:innen am Übergang in den Beruf gestaltet: Welche digitalen Praktiken werden relevant gesetzt? Welche sozialkulturellen Phänomene werden im Sprechen der Schüler:innen in Bezug auf diese rekonstruierbar? Andererseits wollen wir zum Thema machen, was Mental Health, Kleidung, respektvoller Umgang und Rassismus beispielsweise mit dem Forschen mit digitalen Methoden zu tun haben.

10-11 Uhr

Workshops. Zwei parallel stattfindende Workshops, bitte für einen anmelden.

WORKSHOP I. Heterotopia Subway Surfers oder was können wir über die Schule im Spiegel ihrer Gegenorte lernen? Dr.in Anna Carnap (Humboldt-Universität zu Berlin)

Es werden empirische Ergebnisse basierend auf Gruppendiskussionen mit Berliner Grundschulkindern und einer Artefaktanalyse des Handyspiels Subway Surfers vorgestellt. Daran anschließend wird die kapitalismuskritische These zur Diskussion geboten, dass das Spiel – in der Weise, wie es die Kinder nutzen – einen postdigitalen, heterotopischen Gegenort zur Schule darstellt. In verschiedenen Fokusgruppen kann eigenen, von den Workshopteilnehmer:innen eingebrachten Fragen nachgegangen werden, oder diesen: Welche Medienkompetenzen zeigen die Kinder und wie können diese in der Schule aufgegriffen werden? Was können wir über die Schule im Spiegel eines ihrer Gegenorte lernen? Welche Möglichkeiten haben schulische Akteur:innen, darauf zu reagieren? Wie positioniert sich die Schule zum Neoliberalismus und seinem Versprechen: Reichtum und Freiheit durch individuelle Leistung?

WORKSHOP II. Computational Empowerment: aktiv, kreativ und kritisch die Digitalität mitgestalten. Dipl.-Ing. Dr.techn. Barbara Göbl, BSc (Universität Wien)

In dem Workshop werden wir uns mit den Ideen des Computational Empowerment beschäftigen: von dessen Ursprüngen in den partizipativen Design-Ansätzen der skandinavischen Arbeiterbewegung bis hin zum aktuell hochrelevanten Ansinnen, Schüler*innen und jungen Menschen im Kontext der Digitalität zu mehr Teilhabe zu ermächtigen. Gemeinsam wird diskutiert, warum das Vermitteln von digitalen Kompetenzen nicht alles sein kann, eine digitale Bildung auf Augenhöhe wichtig ist und welche Hürden es auf dem Weg dahin noch zu überwinden gibt.

11:30-12:30 Uhr

KEYNOTE. Machtkritische Perspektiven auf Digitalität. Prof. Dr. Valentin Dander (Hochschule Clara Hoffbauer Potsdam)

Der Vortrag versucht sich an einer gesamtgesellschaftlichen Einordnung zu (Post-)Digitalität, Gesellschaft, sozialen Ungleichheiten, Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Daran anschließend werden zwei Themenfelder vertieft: (post)digital-kapitalistische Verhältnisse und Hass im Netz. Mit Blick auf die Komplexität und wechselseitige Verstrickung der Gegenstände werden Perspektiven für die forschende und bildende Praxis eröffnet.

12:30-13:00 Uhr

Diskussion Tagung und Verabschiedung